Im September 2025 hat das Bundesumweltministerium einen Vorschlag zur Weiterentwicklung des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz vorgelegt. Der Plan enthält 41 Maßnahmen, mit denen CO2-Emissionen, die durch geschädigte Naturflächen entstehen, gestoppt werden sollen. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf der Wiedervernässung von Mooren. Wir waren überrascht, zu lesen, dass durch trockengelegte Moorböden im Jahr 2020 etwa 53 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen wurden. Dies entsprach 7% der jährlichen Gesamtemissionen in Deutschland1. Wie kommt es dazu?

Emissionen durch Moorflächen

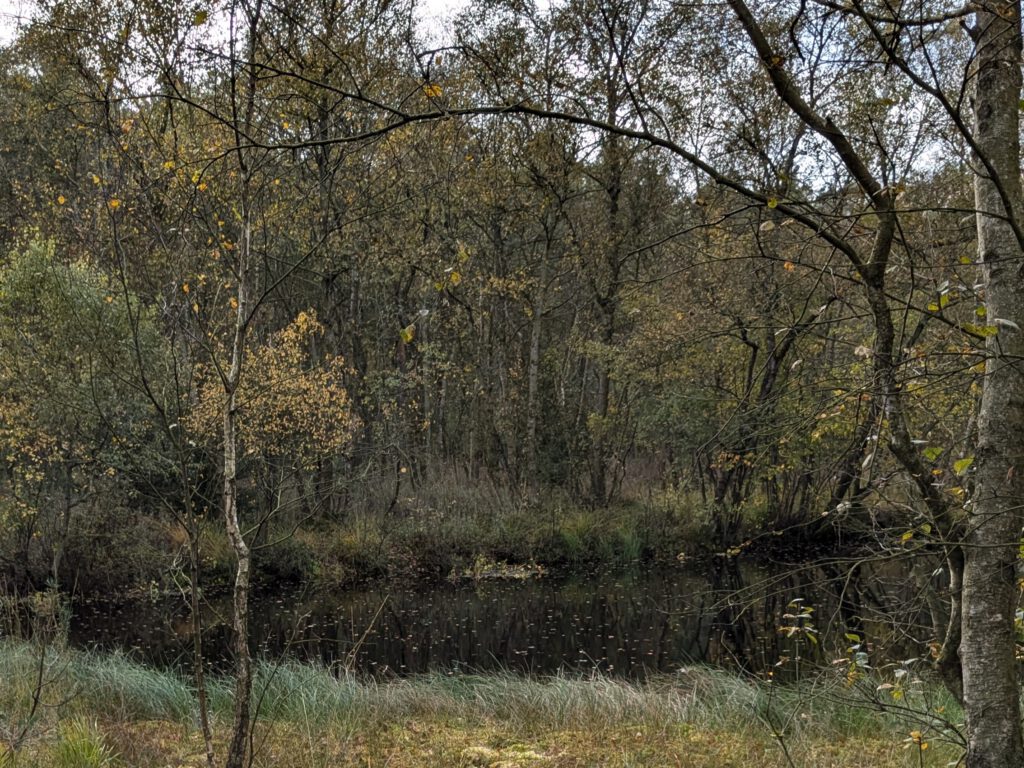

Moore entstehen dort, wo die Umwelt- und Bodengegebenheiten so sind, dass immer mehr Wasser vorhanden ist, als abfließen kann. Totes organisches Material, das hier zu Boden fällt, kann aufgrund der sauerstoffarmen Umgebung nur sehr schwer abgebaut werden. Über die Jahrhunderte wird es zu Torf, in dem der organische Kohlenstoff gebunden bleibt2. Mit zunehmender Ausbreitung des Menschen änderte sich dies. Es wurde mehr landwirtschaftliche Fläche benötigt und die Moore hierfür trockengelegt – ein Prozess, den wir z. B. im Spiel Arler Erde nachstellen, das um das Jahr 1800 in Ostfriesland angesiedelt ist. Hier möchten wir unsere Weideflächen vergrößern und den Torf als Brennmaterial verwenden. Dieses Vorgehen hält bis heute an, mittlerweile sind über 90 % der Moorflächen entwässert, 70 % werden landwirtschaftlich genutzt1.

Abb. 1: Das Salemer Moor bei Ratzeburg in Schleswig-Holstein

Abb. 2: Moorlandschaft

Die Wiedervernässung der Moore kann diese Effekte unmittelbar stoppen und so unterstützen, die Klimaziele zu erreichen. Auch als Ökosystem kommt ihnen eine besondere Bedeutung zu. Es gibt hier zwar eher wenige, aber dafür sehr spezialisierte Arten, die in anderen Habitaten nicht überleben können. Entsprechend wichtig ist es, Bedeutung und Funktion von Mooren in den Fokus zu rücken. Brettspiele können hierzu beitragen.

Moorland

Titel: Moorland

Autor*in: Steffen Bogen

Illustration: Annika Heller

Verlag: Deep Print Games

Spieler*innen: 2-4

Dauer: 45-60 Minuten

In Moorland gestalten wir über 12 Runden unsere eigene Moorlandschaft. Unser Ziel ist es, einen möglichst langen Wasserweg zu erstellen und eine hohe Vielfalt an Pflanzen und Tieren in unserem Moor anzusiedeln. Wir führen also spielerisch eine Wiedervernässung durch. Der Verlag Deep Print Games unterstützt das praktisch, indem ein Teil des Gewinns, der mit dem Spiel erzielt wird, dem Global Nature Fund zugutekommt.

Abb. 3: In Moorland erschaffen wir unsere eigene Moorlandschft durch Wiedervernässung.

Im Spiel dürfen wir in unserem Zug eine Moorkarte aus einer Auslage nehmen, die in jeder Runde neu aufgefüllt wird. Die Karte wird vorerst in unsere Ablage gelegt, in der bis zu 2 Karten “zwischengespeichert” werden können.

Als nächstes dürfen wir Pflanzen in Form von Markern auf unseren Moorplan legen, der aus einem 4×4 Raster besteht. Auswählen dürfen wir aus Wollgras, Binsen, Torfmoos und Heidekraut. Allerdings haben wir i. d. R. nur Zugriff auf zwei dieser Arten pro Runde. Wie viele Marker wir platzieren dürfen, ist abhängig vom Ort im Raster, auf dem wir sie ablegen.

In einem dritten Schritt dürfen wir nun eine der Moorkarten aus der Ablage ins Raster spielen. Auf den Karten sind neben Wasserwegen und Tieren auch Pflanzen abgebildet. Eine Karte dürfen wir nur dort ins Raster legen, wo auch die abgebildeten Pflanzen bereits platziert wurden. Sind die Pflanzen auf der Karte verwurzelt, verbleibt der Pflanzenmarker dort. Sind sie vertrocknet, wird er aus dem Spiel entfernt. Alle verbleibenden Marker können nun über die bereits erstellten Wasserwege auf andere Felder des Rasters geschwemmt werden und stehen dort erneut zur Verfügung, um Karten auszuspielen.

Abb. 4: Torfmoos und Wollgras sind typische Moorpflanzen und kommen auch in Moorland vor.

So entsteht ein interessantes und forderndes Puzzlespiel, bei dem es gilt, alle Möglichkeiten gut abzuwägen und auch mit den Pflanzenmarkern, die auf dem Moorplan platziert werden, hauszuhalten, denn: Überschüssige Marker geben am Ende des Spiels Minuspunkte.

Zugegeben, Moorland ist nicht das thematischste Spiel. Spätestens nach ein paar Runden tritt das Moor in den Hintergrund und es geht klar ums Puzzeln und Abwägen der besten Möglichkeiten für die maximale Punkteausbeute. Dies wiederum ist fordernd, hat eine steile Lernkurve und durchaus viel Wiederspielreiz, wenn man diese Art von Spielen mag. Außerdem sind alle Arten, die im Spiel vorkommen, typisch für das Ökosystem Moor und machen Lust, sie in der Natur anzutreffen. Gerade der Moorfrosch, dessen Männchen zur Paarungszeit einen auffälligen Blauton aufweisen, ist – zumindest für uns – besonders faszinierend.

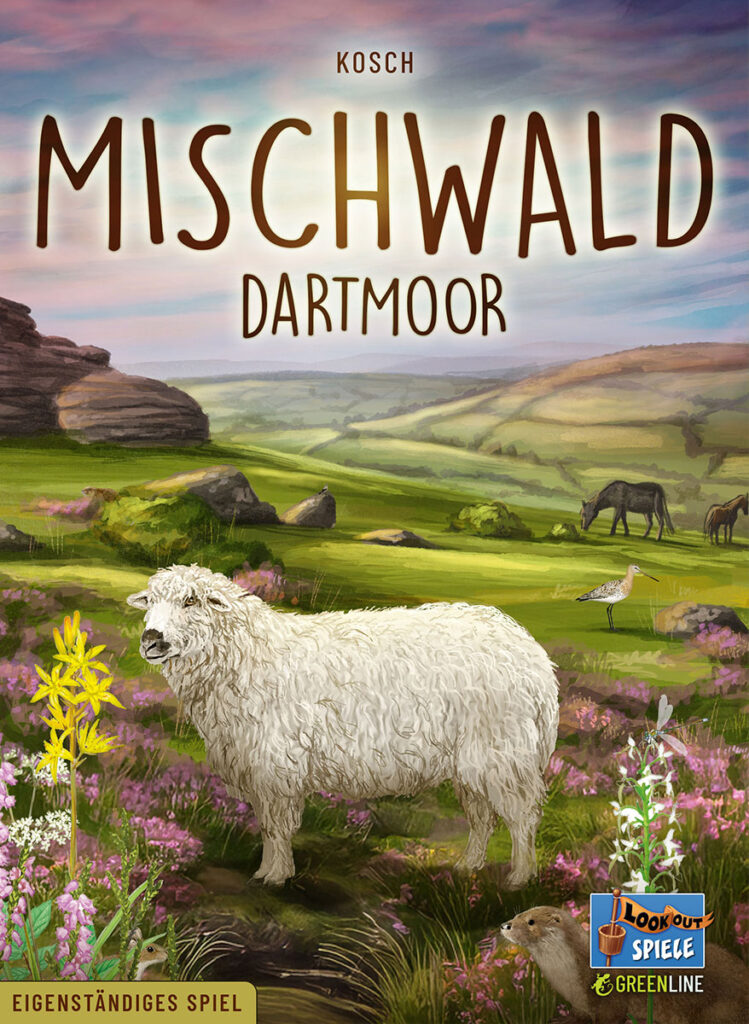

Mischwald: Dartmoor

Titel: Mischwald: Dartmoor

Autor*in: Kosch

Illustration: Toni Llobet und Judit Piella

Verlag: Lookout Games

Spieler*innen: 2-5

Dauer: 60 Minuten

Abb. 5: Screenshot einer Partie Mischwald: Dartmoor auf Board Game Arena.

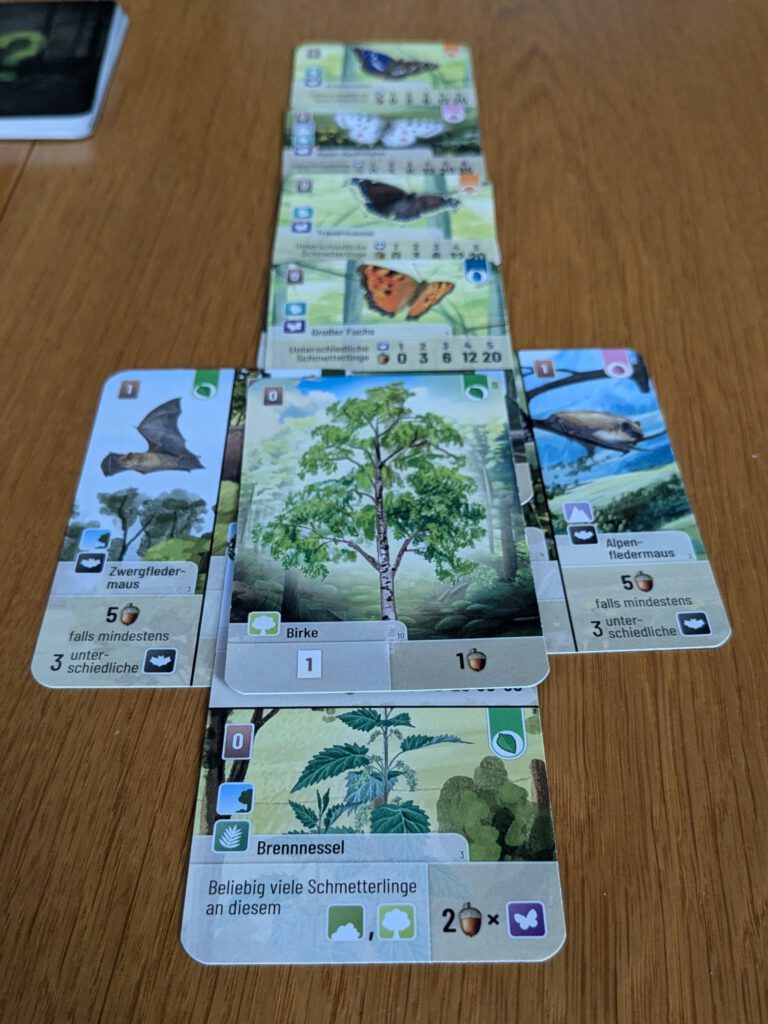

Der Spielablauf ist relativ einfach gestaltet. Sind wir am Zug, dürfen wir entweder 2 Karten nachziehen oder eine Karte von unserer Hand ausspielen. Dies kostet uns i. d. R. eine gewisse Anzahl von Karten, die wir dafür aus unserer Hand in die Lichtung in der Mitte des Spieltisches legen und auf die später alle Spieler*innen Zugriff haben. Dabei gibt es verschiedene Arten von Karten. Baum- und die neuen Terrain-Karten spielen wir vor uns aus. Sie bilden die Grundlage der Landschaft. Die anderen Karten sind zweigeteilt und zeigen entweder oben und unten oder links und rechts verschiedene Tier- und Pflanzenarten, die in Dartmoor vorkommen. Diese Karten können wir beim Ausspielen nun unter die Seiten der Baum- oder Terrain-Karten schieben. Durch geschicktes Kombinieren können wir so Punkte erzielen und uns weitere Bonusaktionen, wie das zusätzliche Nachziehen oder Ausspielen von Karten, freischalten. Wer am cleversten spielt, bekommt die meisten Punkte und gewinnt.

Schon Mischwald zeichnete sich durch schnelles kurzweiliges Spielvergnügen aus, das bei Dartmoor nicht anders ist. Verwunderlich ist dies nicht, denn im Grunde handelt es sich um das gleiche Spiel mit abgewandeltem Thema. Bei Mischwald hatten die Kombinationen, in denen Karten gemeinsam gespielt werden können, durchaus einen Bezug zur Realität. Die beliebten Rehe und Wölfe brachten gemeinsam ausgespielt viele Punkte und sie stehen ja auch in der freien Wildbahn in einer Räuber-Beute-Beziehung zueinander. An Brennnesseln können beliebig viele Schmetterlinge ausgespielt werden, in der Natur dient die Pflanze als beliebter Ort zur Eiablage für die Insekten (s. Abb. 6 rechts).

Ob sich ähnliche Verbindungen in Mischwald: Dartmoor auch finden, können wir noch nicht beurteilen. Das Spiel erscheint zur SPIEL 2025 und wir konnten es bisher nur online bei Board Game Arena testen. Klar ist: die im Spiel vorkommenden Arten wurden an die Region Dartmoor und Moore angepasst. So kommt z. B. die Kreuzotter als einzige Giftschlange Großbritanniens im Spiel vor, oder auch Otter als Vertreter der Säugetiere. Ebenso sind auch Nutztiere wie das Dartmoor-Schaf oder das Dartmoor-Pony auf den Karten vertreten. Spielerisch hat sich der gute Eindruck von Mischwald online bereits bestätigt und wir sind gespannt auf die analoge Version in Essen.

Literatur & Quellen

Weiterlesen

Dewitz, Inka, et al. „Mooratlas.“ Daten und Fakten zu nassen Klimaschützern. Ein Kooperationsprojekt von Heinrich-Böll-Stiftung, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und der Michael Succow Stiftung, Partner im Greifswald Moor Centrum. Heinrich-Böll-Stiftung (2023).

Weiterhören

Schreglmann, Iska. Was macht Moore so wertvoll? – Alles Natur. BR Podcast Radiowissen 2023.

Quellen

- https://www.dehst.de/DE/Themen/Klimaschutzprojekte/Natuerlicher-Klimaschutz/Moore/moore_node.html

- https://www.bfn.de/entstehung-und-zustand

- Pärn, J., Verhoeven, J.T.A., Butterbach-Bahl, K. et al. Nitrogen-rich organic soils under warm well-drained conditions are global nitrous oxide emission hotspots. Nat Commun 9, 1135 (2018).

- https://www.dartmoor.gov.uk/wildlife-and-heritage/landscape/natural-landscapes