Der Weltraum: Unendliche Weiten

Mit diesem ikonischen Satz beginnt eine der berühmtesten Science Fiction Serien: Star Trek. Episode für Episode erforscht die Crew der Föderationsraumschiffe neue, unentdeckte Welten und erfreut damit generationsübergreifend die Zuschauer:innen. Symbolisch steht das für das Streben des Menschen, das Unbekannte zu entdecken. Dafür ist es allerdings gar nicht nötig, zu den Sternen zu greifen, denn auch auf unserem Planeten gibt es noch eine Welt, die nur zu kleinen Teilen erforscht ist: die Tiefsee.

Unentdeckte Welten

Ab wo der Bereich der Tiefsee beginnt, ist per Definition nicht ganz geklärt. Man geht aber etwa von einer Tiefe ab ca. 200 m aus. Hier endet in der Regel der Kontinentalschelf oder Kontinentalsockel und geht in den Kontinentalabhang über1. Im Durchschnitt liegt dann der eigentliche Tiefseeboden bei 4000 m, aber es geht durchaus noch viel weiter hinunter. Die tiefste Stelle des Ozeans liegt bei 11.034 m im Marianengraben2.

Das Leben in der Tiefsee ist extremen Bedingungen ausgesetzt. Es herrscht ein immens hoher Druck. Dies führt dazu, dass es auch zu Wassertemperaturen von unter 0°C kommen kann. Außerdem ist es stockdunkel. Die Lichtmenge ist bereits ab 200 m Tiefe so gering, dass keine Photosynthese mehr möglich ist und Pflanzen nicht überleben können. Ab etwa 600 m herrscht völlige Dunkelheit.

Endeavor: Die Tiefsee

In diese geheimnisvolle und unbekannte Welt entführt uns Endeavor: Die Tiefsee von Carl de Visser und Jarratt Gray, das zum Kennerspiel des Jahres 2025 gekürt wurde. Es ist bei Burnt Island Games erschienen und wurde von Frosted Games und Board Game Circus ins Deutsche lokalisiert.

Abb. 1: In „Endeavor: Die Tiefsee“ erkunden wir den Ozean. Das Spielfeld ist variabel und besteht aus Ozeanfeldern in 5 verschiedenen Tiefenstufen.

Im Spiel übernimmt jede:r Spieler:in die Rolle eines Forschungsteams, das sich dem Schutz und der Erforschung der Ozeane verschrieben hat.

Abb. 2: Für unser Forschungsteam können wir in jeder Runde neue Crewmitglieder anheuern.

Spielablauf

Eine Partie geht über 6 Runden, wobei jede davon nach dem gleichen Schema abläuft. Zu Beginn wird ein neues Crewmitglied rekrutiert, das spezielle Fähigkeiten besitzt. Dann erhalten wir Arbeitskraft, die in Form von Scheiben dargestellt wird. Anschließend können wir einen Teil der in der vorherigen Runde eingesetzten Arbeitskraft zurücknehmen. Nun startet die eigentliche Runde mit der Aktionsphase. Die Spieler:innen können die Arbeitskraft-Scheiben einsetzen, um die Fähigkeiten der Crewmitglieder zu aktivieren. Mit ihrer Hilfe können die Spieler:innen über das Spielfeld reisen, neue Bereiche des Meeres per Sonar erkunden, Tauchgänge unternehmen und die Umgebung entdecken, Meeresschutzprojekte durchführen oder Forschungsergebnisse veröffentlichen.

Abb. 3: Auf den Ozeanfeldern haben wir unterschiedliche Aktionsmöglichkeiten, z.B. Naturschutzprojekte unterstützen (s. Schildkrötensymbol), so erhalten wir Boni.

Ziel des Spiels

Das Spielfeld ist modular gestaltet. Stück für Stück entdecken wir mehr Ozeankacheln und dringen nach und nach in die Tiefsee vor. Gleichzeitig gilt es, Ansehen, Motivation, Organisation und Genialität zu erhöhen, indem wir auf den entsprechenden Leisten voranschreiten. Hierdurch erhalten wir bessere Crewmitglieder, haben mehr Arbeitskraft zur Verfügung und können weiter und tiefer tauchen. Es gibt 10 Szenarien, die wir erleben können. In jedem davon gibt es andere Ziele, die erfüllt werden müssen, um das Spiel zu gewinnen.

Das Entdecken nimmt dabei in verschiedener Hinsicht eine zentrale Rolle ein. Zum einen gilt es, neue Ozeankacheln zu erforschen. Dabei wird ein einmaliger Bonus gewährt, in der Regel durch Fortschritt auf den Leisten. Auch bietet jede Kachel neue Aktionsmöglichkeiten. Dies führt direkt zum zweiten Aspekt des Entdeckens. Es müssen Synergien gefunden werden, die es ermöglichen, den eigenen Zug optimal zu gestalten. Im Laufe der Partie ergeben sich dadurch Kettenzüge und in der letzten Runde Möglichkeiten, die man sich anfangs nicht erträumt hätte.

Schließlich erzählt jede neue Ozeankachel auch von einem spannenden Phänomen, das sich im Meer entdecken lässt und wissenschaftliche Hintergründe hat. 5 der 37 Phänomene, die im Spiel vorkommen, möchten wir euch im Folgenden exemplarisch vorstellen.

Abb. 4: Die Boni auf unser Ansehen, die Motivation, Organisation und Genialität halten wir auf Leisten fest. Je weiter wir voranschreiten, desto mehr Aktionsmöglichkeiten erhalten wir.

Die Wissenschaft in Endeavor: Die Tiefsee

Die Ozeankacheln in Endeavor sind in 5 verschiedene Tiefenzonen eingeteilt, die sich auch in der Realität wiederfinden. Neben der Oberfläche kommen 4 Zonen des Meeres vor: Epi-, Meso-, Bathy- und Abyssopelagial. Die Hadopelagialzone (6.000 bis 11.000 m Tiefe) wird nicht berücksichtigt. Die zunehmende Dunkelheit spiegelt sich in der Farbgestaltung der Kacheln wider. Ebenso sind auf den ihnen Szenen abgebildet, die typisch für die entsprechenden Zonen sind. Wir möchten euch nun Stück für Stück mit in die Tiefe nehmen und euch zu einer ausgewählten Kachel jeder Zone einen kleinen Input geben.

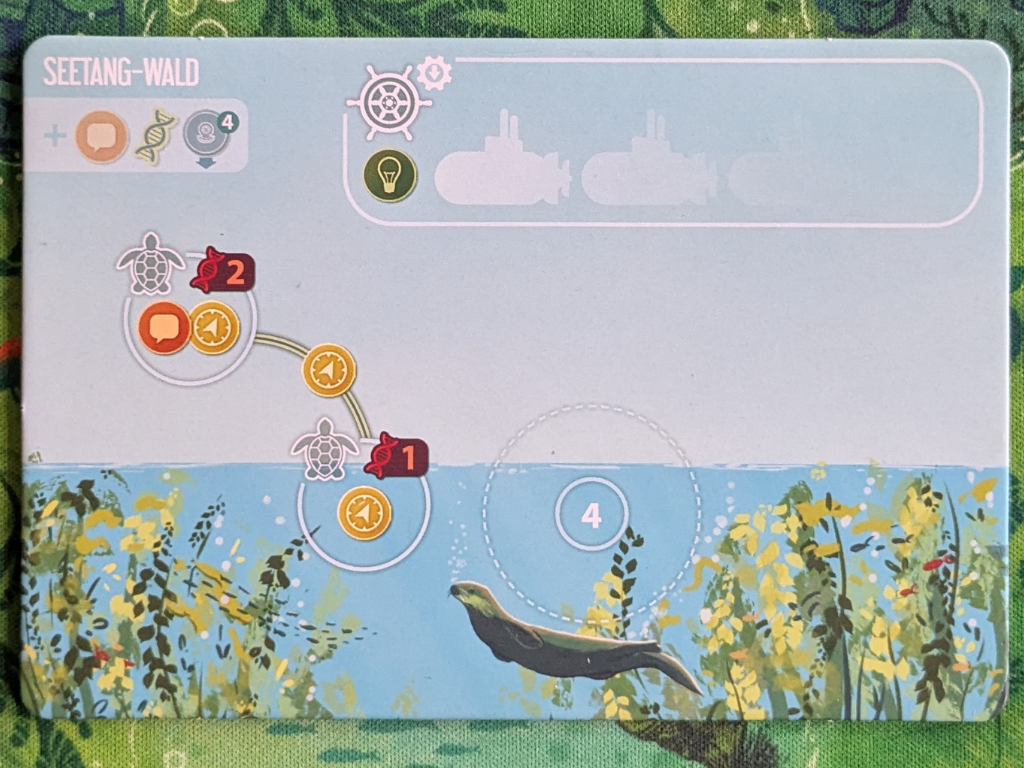

Tiefe 1 - Schnorcheltiefe (0 m): Der Seetang-Wald

Abb. 5: Ozeanfeld der Tiefe 1: Seetang-Wald

Seetang- oder Kelp-Wälder sind weltweit in den polaren und subtropischen Regionen verbreitet. Sie bilden ein eigenes Ökosystem in Küstennähe, das sowohl ökologisch als auch kulturhistorisch von großer Bedeutung ist. Kelp diente dem Menschen bereits im Altertum als Nahrungsmittel oder Dünger, heute findet das aus ihm gewonnene Alginat Anwendung als Zusatzstoff in Lebensmitteln oder auch in der Biotechnologie3.

Ökologisch gesehen sind Kelp-Wälder ein hochgradig diverser Lebensraum und Heimat einer Vielzahl von Lebewesen. Auch im Hinblick auf das Klima stehen sie im Fokus, da sie Kohlendioxid (CO2) aus der Atmosphäre binden und Sauerstoff (O2) freisetzen. Ihr Aufbau ähnelt dem der Wälder auf dem Festland. Es gibt eine Waldkrone (engl. Canopy) und eine Bodenzone. Der Seetang ist in diesem Ökosystem Primärproduzent, d. h. er ist die Nahrungsgrundlage für viele Pflanzenfresser. Abgestorbene Tangreste werden am Grund von Organismen, die totes organisches Material in seine anorganischen Bestandteile zerlegen, zersetzt. Man nennt sie auch Destruenten. In der Krone des Waldes finden Seeotter und Fische Lebensraum und Schutz vor Fressfeinden.

Auch aus geologischer Sicht kommt den Wäldern Bedeutung zu. Sie schützen die Küstenlinie davor, durch Strömung und Wellengang abgetragen zu werden4.

Weltweit sind 5 Kelp-Gattungen vorherrschend: Ecklonia, Lessonia, Laminaria, Nereocystis und in der nördlichen Hemisphere v. a. Macrocystis. Letztere ist die größte der Algen und kann eine Höhe von bis zu 60 m erreichen4. Die zunehmende Erwärmung der Meere zeigt jedoch in den vergangenen Jahren Veränderungen beim Wachstum der Wälder. In den Polarregionen nehmen sie eher zu, während sie in den wärmeren Regionen durch Riffe mit Algenbewuchs von geringer Höhe abgelöst werden5.

Tiefe 2 - Epipelagial (0-200 m): Schildkrötenwanderung

Abb. 6: Ozeanfeld der Tiefe 2: Schildkrötenwanderung

Wenn wir uns durch den Tiefe-2-Stapel der Ozeankacheln forschen, können wir auf eine Gruppe Schildkröten treffen, die sich auf Wanderung befinden. Meeresschildkröten nehmen im Laufe ihres Lebens mehrfach beschwerliche Wege auf sich und legen dabei teilweise tausende von Kilometern zurück. Das Reiseziel ist dabei abhängig vom Entwicklungsstadium der Tiere.

Die Unechte Karettschildkröte z. B. schlüpft an den Sandstränden der südöstlichen US-Küste. Haben die Jungen den gefährlichen Weg ins Meer überstanden, schwimmen sie von dort die Küste hinab, bis sie den Golfstrom erreichen. Durch ihn gelangen sie in den Nordatlantischen Subpolarwirbel. Dort bleiben sie, bis sie die Geschlechtsreife erreicht haben, allerdings nicht ohne Abstecher in besonders nährstoffreiche Gewässer wie z. B. die Küste der Azoren. Für die Eiablage kehren sie schließlich in die Region zurück, aus der sie ursprünglich gekommen sind6,7.

Die frisch geschlüpften Jungtiere orientieren sich auf ihrem Weg am Magnetfeld der Erde, das ihnen den richtigen Weg weist. Dieses Verhalten scheint genetisch vererbt, also angeboren zu sein. Ältere Jungtiere und Erwachsene hingegen beginnen die magnetische Topographie des Gebiets, in dem sie sich bewegen, zu lernen. Daraus scheint in ihrem Gedächtnis eine Art Landkarte zu entstehen, durch die sie ihre Futtergebiete identifizieren und ansteuern können8.

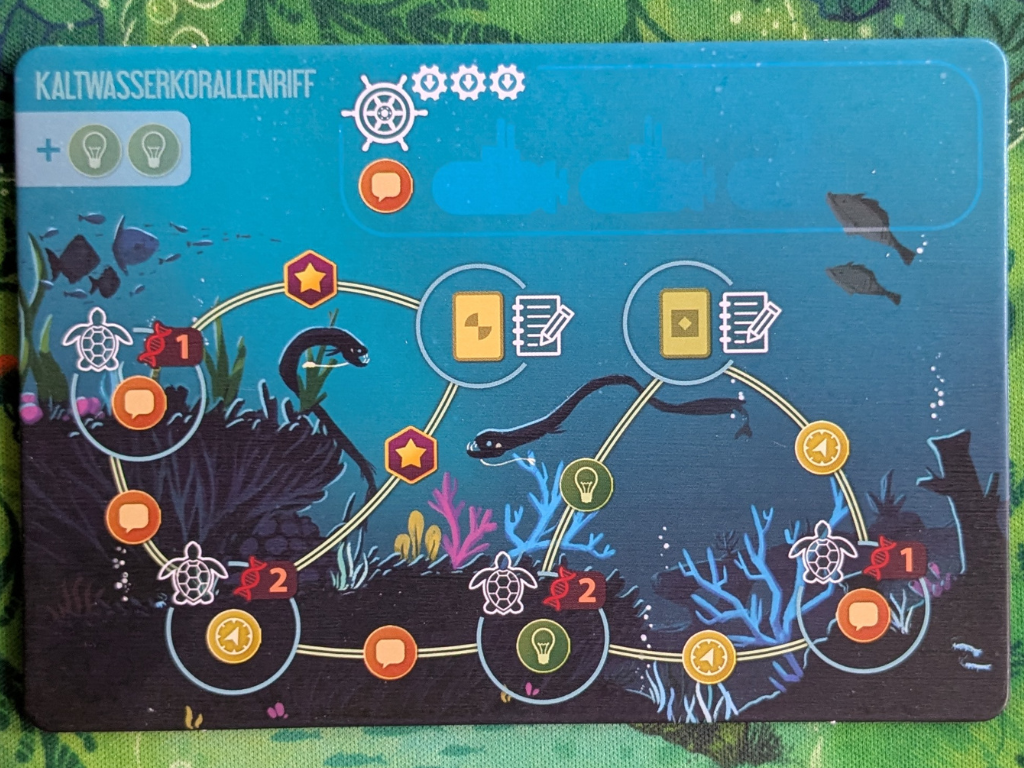

Tiefe 3 - Mesopelagial (200-1000 m): Kaltwasserkorallenriff

Abb. 7: Ozeanfeld der Tiefe 3: Kaltwasserkorallenriff

Wenn von Korallenriffen gesprochen wird, dürften den meisten Menschen die Bilder des Great Barrier Reef vor der australischen Küste in den Sinn kommen oder auch Szenen aus dem Film Findet Nemo — Clownfische, die durch Anemonen schwimmen, während über ihnen die Karettschildkröten ihre Kreise ziehen. Doch Korallenriffe gibt es nicht nur in den warmen, lichtdurchfluteten Bereichen der Ozeane.

Ein Kalt- oder Tiefwasserkorallenriff finden wir auf einer Ozeankachel der Tiefe 3 im Spiel. Da die dort vorkommenden Korallen weder hohe Temperaturen noch Licht benötigen, sind sie weltweit verbreitet, selbst bei Wassertemperaturen von unter 0°C9. In Europa finden sich z. B. Riffe vor der norwegischen Küste, am europäischen Kontinentalrand. Dort leben Steinkorallen der Gattung Lophelia. Die durch sie gebildeten Riffe sind Lebensraum für viele Tierarten und Brutstätte für Fische10.

Doch die Riffe sind bedroht. Ozeane binden einen Teil des CO2 in unserer Atmosphäre. Im Wasser wird es in Kohlensäure umgewandelt. Dies führt dazu, dass das Wasser saurer wird. Da der CO2-Gehalt in der Atmosphäre durch den Menschen wesentlich höher ist, als er sein dürfte, bindet das Meer auch mehr als unter normalen Bedingungen. Es wird zu sauer – man spricht von der Versauerung der Ozeane. Das Skelett der Korallen besteht aus Calciumcarbonat, also Kalk, das sich in saurer Umgebung auflöst. Dieses Schicksal droht auch den Skeletten der Korallen, wenn wir es nicht schaffen, die CO2-Emissionen zu verringern. Zusätzlich gefährdet auch die zunehmende Erwärmung der Meere das Überleben dieser wichtigen Lebewesen11.

Kaltwasserkorallenriffe sind Forschungsgegenstand der Wissenschaftler:innen vom Kieler Forschungsinstitut GEOMAR. Um Proben zu nehmen, tauchen sie auch zu den Riffen hinab. Ein Video von einem Tauchgang findet ihr auf den Seiten des GEOMAR. Schaut mal dort vorbei und lasst euch in die Tiefe entführen.

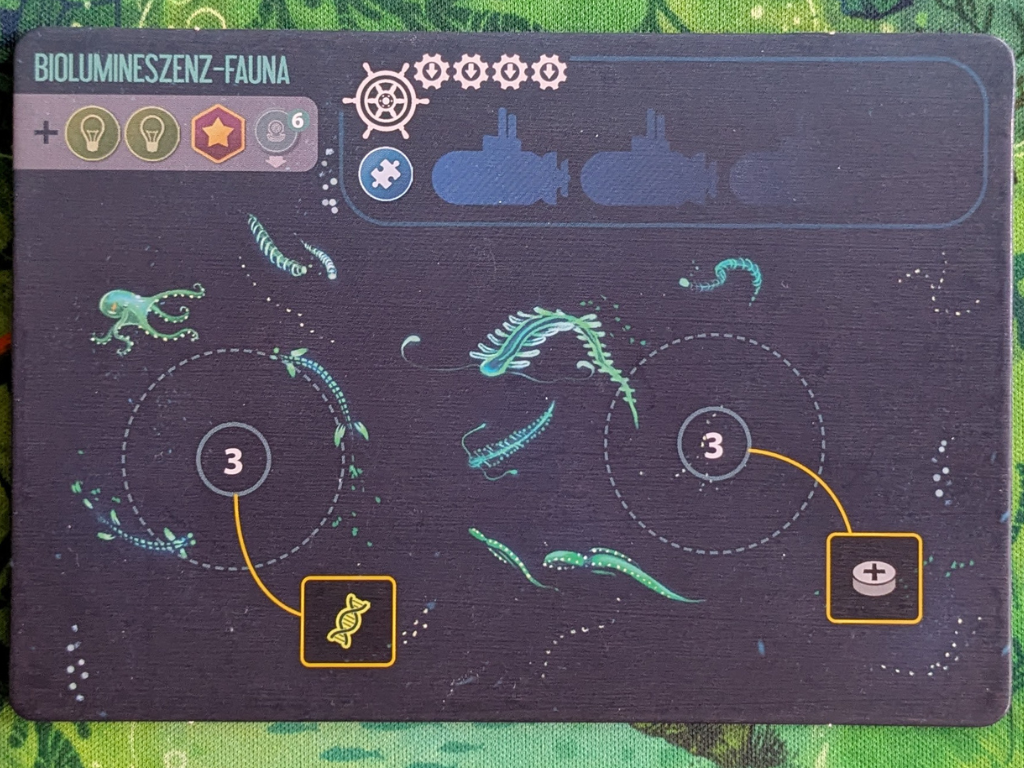

Tiefe 4 - Bathypelagial (1000-4000 m): Biolumineszenz-Fauna

Abb. 8: Ozeanfeld der Tiefe 4: Biolumineszenz-Fauna

Neben dem hohen Druck ist das Leben in der Tiefsee durch die Dunkelheit geprägt. Doch ganz düster ist es nicht. Immer wieder blitzt und funkelt es in verschiedenen Farben – so auch auf einer Ozeankachel der Tiefe 4. Grund dafür sind die Bewohner der Tiefe. Es wird geschätzt, dass 80 % der Lebewesen, die unterhalb von 200 m vorkommen, leuchten12. Die Gründe hierfür sind vielfältig: das Anlocken von Beutetieren, die Abwehr von Jägern und auch für die Partnerwahl ist etwas Licht in völliger Dunkelheit hilfreich.

Das Leuchten von Lebewesen wird als Biolumineszenz bezeichnet. Bei Tiefseelebewesen sind hieran i. d. R. zwei Stoffe beteiligt: das Molekül Luciferin und das Enzym Luciferase. Ein Enzym ist ein Stoff, der einen anderen Stoff (ein sog. Substrat) verändert und dadurch den Ablauf einer chemischen Reaktion beschleunigt. In diesem Fall verändert die Luciferase das Luciferin so, dass es mit Sauerstoff reagieren kann. Dabei gerät das veränderte Luciferin in eine energetisch angeregte Form, in der es einen kurzen Moment verbleibt, bevor es in eine stabile Form zurückfällt. Die Energie, die beim Wechsel von der energiereichen in die stabile Form frei wird, wird als Licht abgegeben13.

Die Reaktion kann durch die Lebewesen selbst erzeugt werden, indem sie die dafür notwendigen Stoffe in ihrem Organismus herstellen oder durch ihre Nahrung aufnehmen. Alternativ kann es aber auch zu Symbiosen, also Partnerschaften, zwischen Lebewesen kommen. Der Tiefsee-Anglerfisch, der seine Beute mit einer leuchtenden Angel anlockt, lebt mit Bakterien in Symbiose, die über Biolumineszenz Licht im Köder seiner Angel erzeugen. Die Bakterien erhalten vom Fisch im Gegenzug Nährstoffe14.

Leuchtende Moleküle werden übrigens in der Biotechnologie verwendet, um Bakterien oder Gensequenzen in Zellen oder dem Organismus sichtbar zu machen. Auch Luciferin und Luciferase kommen hierfür zum Einsatz.

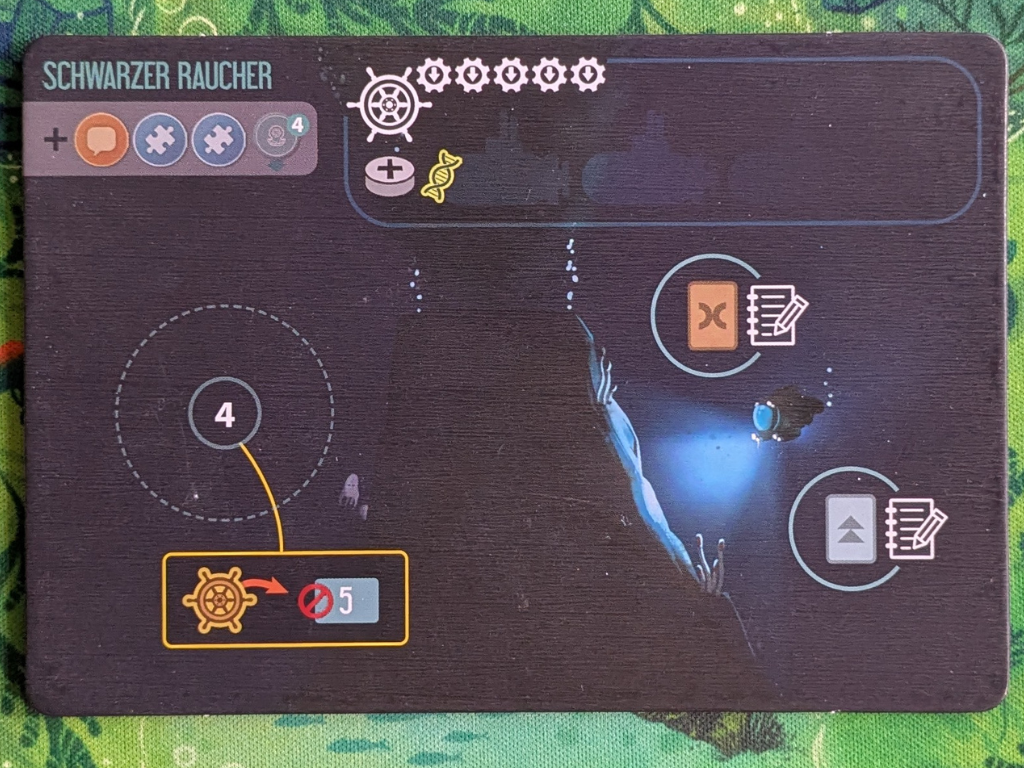

Tiefe 5 - Abyssopelagial (>4000 m): Schwarzer Raucher

Abb. 9: Ozeanfeld der Tiefe 5: Schwarzer Raucher

Mit den Ozeankacheln der Tiefe 5 dringen wir nun bis zum Meeresgrund vor. Auch dort gibt es spannende Dinge zu entdecken, sogar komplette Ökosysteme. Ein solches findet man bei den sog. Schwarzen Rauchern. Dabei handelt es sich um Thermalquellen, die an Stellen mit dünner Erdkruste entstehen. Hier kann Seewasser durch Risse in die Magmaschichten der Erde eindringen. Dort wird es auf bis zu 400°C erwärmt und nimmt schwefel- und schwermetallhaltige Elemente auf. Das heiße Wasser strömt wieder zum Meeresboden und trifft dort auf das eisige Wasser der Tiefsee. In der Folge kommt es zu einer chemischen Reaktion, bei der die gelösten Mineralien im kalten Wasser kristallisieren. Chemisch spricht man von Ausfallen. Es sieht aus, als würde schwarzer Rauch aus dem Meeresboden strömen. Die Mineralien lagern sich seitlich um die Quellen herum an und bilden schwarze Schlote, die typisch für dieses Naturphänomen sind15.

Typische Bewohner dieser einzigartigen Ökosysteme sind Röhrenwürmer, Muscheln, Schnecken, Garnelen oder Yeti-Krabben. Eine Besonderheit verbindet sie alle: Sie leben in enger Symbiose mit speziellen Bakterien, die es schaffen, aus den Flüssigkeiten, die aus der Erde austreten, Energie zu gewinnen. Die Diversität dieser Ökosysteme ist vergleichsweise gering, aber viele der dort lebenden Organismen kommen nur hier vor und sind einzigartig. An natürliche Störungen wie Erdbeben oder Vulkanausbrüche haben sie sich angepasst. Aber auch hier ist der Mensch eine Bedrohung, denn die Mineralstoffe, die dort vorkommen, sind selten und es gibt Überlegungen sie abzubauen, was zur Zerstörung dieser hoch speziellen Ökosysteme führen würde16.

Tiefseeforschung auf dem Tisch

66 % der Fläche unseres Planeten sind von der Tiefsee bedeckt. Visuell erforscht sind der Schätzung einer Studie nach nur 0,001 % dieses Gebietes. Das entspricht etwa einem Zehntel der Größe von Belgien17. Der Rest ist bislang unentdecktes Land. Ein Teil dessen, was wir bereits kennen, lässt sich in Endeavor: Die Tiefsee spielerisch erkunden.

Die Forschung findet im Spiel neben dem Entdecken neuer Kacheln über weitere Aktionen statt, die anschließend auf ihnen durchgeführt werden können. Diese machen i. d. R. auch im Hinblick auf das abgebildete Naturphänomen durchaus Sinn. So kann bei der Schildkrötenwanderung ausschließlich die Meeresschutz-Aktion ausgeführt werden, beim Schwarzen Raucher können Tauchgänge unternommen und Forschungsergebnisse publiziert werden.

Die Aktionen sind grundsätzlich mehr oder weniger thematisch an die Realität angelehnt. Bewegung ermöglicht es, das eigene U-Boot über den Spielplan zu steuern. Über die Sonar-Aktion entdecken wir neue Ozean-Kacheln. Der Tauchgang lässt uns Tauchplättchen umdrehen, auf deren Rückseite eine Belohnung abgebildet ist, die wir erhalten. Sowohl beim Sonar als auch beim Tauchgang wissen wir im Vorfeld nicht, was wir letzten Endes bekommen. So ergeben sich spannende Momente – vielleicht ähnlich zu denen, wenn in der Tiefsee der Scheinwerfer am Tauchroboter eingeschaltet wird. Die Aktionen Meeresschutz und Publikation hingegen sind berechenbar. Um sie durchzuführen, müssen wir zusätzliche Arbeitskraft investieren, erhalten dafür aber einen Bonus, der uns vorher bekannt ist. Dies ist wichtig, um das Zufallselement im Spiel zu verringern, fühlt sich gleichzeitig aber weniger immersiv und thematisch an – zumal es das Spiel theoretisch erlaubt, Erkenntnisse zu publizieren, bevor man überhaupt etwas entdeckt hat. Eine wenig wissenschaftliche Methode …

Auch der Mechanismus, die Aktionsmöglichkeiten und die eigenen Arbeitskraft über die vier Leisten Ansehen, Motivation, Organisation und Genialität – allesamt im Forschungskontext tatsächlich von großer Bedeutung – immer weiter zu verbessern, fühlt sich an sich nicht thematisch an, ergibt aber inhaltlich bei genauem Hinsehen durchaus Sinn: Je besser organisiert und motiviert unser Forschungsteam ist, desto mehr Arbeitskraft steht uns zur Verfügung. Je einfallsreicher die Crew ist, desto besser wird das U-Boot ausgebaut und es lässt sich weiter und tiefer tauchen. Und natürlich: Je höher das Ansehen unseres Forschungsteams ist, desto qualifiziertere und spezialisiertere Crewmitglieder können wir rekrutieren.

Unsere Meinung

Uns hat Endeavor: Die Tiefsee sehr gut gefallen, auch wenn das Thema Tiefseeforschung in erster Linie durch die Illustrationen der Naturphänomene auf den Ozeankacheln und das Spielmaterial transportiert wird. Das fantastische Artwork von Fahed Alrajil und Marusa Gorjup verführt dazu, die Blicke über das Spielfeld schweifen zu lassen und in Gedanken abzutauchen. Es hat definitiv Lust darauf gemacht, sich mit der Tiefsee und ihrer Erforschung auseinanderzusetzen.

Auch spielerisch hatten wir viel Freude mit dem Spiel. Am besten hat uns der kooperative Modus gefallen. Der Schwierigkeitsgrad ist knackig. Umso größer ist die Freude, wenn man in der letzten Runde durch geschicktes Zusammenspiel die fehlenden Punkte zum Sieg noch herausholen kann. Außerdem gibt es 10 Missionen, die durch unterschiedliche Ziele für Abwechslung sorgen. Und die für das kommende Jahr angekündigte Erweiterung verspricht, dass es auch zukünftig noch Weiteres im Spiel am Grunde unserer Ozeane zu entdecken gibt.

Literatur & Quellen

Weiterspielen

Zu folgenden Themen aus diesem Artikel gibt es noch weitere Brettspiele:

Seetang-Wald und Algen:

Algae, Inc. (2024); von Julia Thiemann und Christoph Waage; erschienen bei Giant Roc.

Kelp: Shark vs. Octopus (2024); von Weberson Santiago; erschienen bei Wonderbow Games.

Schildkrötenwanderung:

Australis (2024); von Leo Colovini und Alessandro Zucchini; erschienen bei Kosmos.

Schwarze Raucher:

Schlote der Tiefe (2020); von T. Alex Davis und Ryan Laukat; erschienen beim Schwerkraft-Verlag.

Klimawandel:

e-Mission (2023); von Matt Leacock und Matteo Menapace; erschienen bei Schmidt Spiele.

Weiterlesen

Biodiversität der Tiefsee. Website des GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel.

Ambsdorf, Jens, et al. „Meeresatlas: Daten und Fakten über unseren Umgang mit dem Ozean.“ (2017).

Weiterhören

Museum für Naturkunde Berlin. Expedition ins Unsichtbare: Leben in der Tiefsee. Beats & Bones Podcast 2025.

Pauli, Marko. Die Tiefsee – Das größte Forschungsterrain der Welt. BR Podcast Radiowissen 2023.

Quellen

- https://meereswissen.de/wann-spricht-man-von-tiefsee/

- https://www.planet-wissen.de/natur/meer/tiefsee/index.html

- Eger, A.M., Marzinelli, E.M., Beas-Luna, R. et al. The value of ecosystem services in global marine kelp forests. Nat Commun 14, 1894 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-37385-0

- https://ocean.si.edu/kelp-and-kelp-forests

- Filbee-Dexter, Karen, et al. „Arctic kelp forests: Diversity, resilience and future.“ Global and planetary change 172 (2019): 1-14.

- Putman NF, Bane JM, Lohmann KJ. Sea turtle nesting distributions and oceanographic constraints on hatchling migration. Proc Biol Sci. 2010 Dec 7;277(1700):3631-7.

- Bolten, Alan B., et al. „Transatlantic developmental migrations of loggerhead sea turtles demonstrated by mtDNA sequence analysis.“ Ecological Applications 8.1 (1998): 1-7.

- Lohmann KJ, Goforth KM, Mackiewicz AG, Lim DS, Lohmann CMF. Magnetic maps in animal navigation. J Comp Physiol A Neuroethol Sens Neural Behav Physiol. 2022 Jan;208(1):41-67.

- https://ocean.si.edu/ecosystems/coral-reefs/deep-sea-corals

- https://www.geomar.de/en/research/fb1/fb1-p-oz/research-topics/corals-reefs-climate-variability-on-short-time-scales/cold-water-corals

- https://www.geomar.de/news/article/kaltwasserkorallen-die-heimlichen-schoenheiten-der-tiefe

- Tiefsee: Vielfalt in der Dunkelheit. Deutschland, Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, 2020.

- http://www.chemie.uni-jena.de/institute/oc/weiss/luciferin.htm

- https://www.planet-wissen.de/natur/forschung/phaenomen_licht/pwiebiolumineszenz100.html

- https://www.geomar.de/fileadmin/content/entdecken/rohstoffe_ozean/massivsulfide/factsheet_massivsulfide_de.pdf

- Van Dover, Cindy Lee. „Impacts of anthropogenic disturbances at deep-sea hydrothermal vent ecosystems: a review.“ Marine environmental research 102 (2014): 59-72.

- Bell, Katherine LC, et al. „How little we’ve seen: A visual coverage estimate of the deep seafloor.“ Science Advances 11.19 (2025): eadp8602.